|

|||||||||

|

Hauptsache, man bewegt!

Wie schafft es ein solcher Mann (der immerhin 1952 noch die Ehre hatte, im Alter von 8 Jahren dem großen Bert Brecht zu begegnen), immer wieder Menschen zu finden, die ihn in seinen Vorhaben finanziell unterstützen? Produzent, Filmschaffender und Autor Peter Berling beschreibt in seinem Buch „Die 13 Jahre des Rainer Werner Fassbinder“ ausführlich, wie ihn Lommel liebevoll, aber bestimmt davon überzeugt, sein derzeitiges Projekt in Israel sofort fallen zu lassen und nach Spanien zu fliegen, um dort an der Entstehung von Fassbinders „Whitey“ mitzuwirken. Dass Lommels Kreditkarten, mit denen er die Produktionskosten auffangen will, schon längst keine Deckung mehr aufweisen, wundert dann weder Berling noch Fassbinder selbst. Im Übrigen ist auch „Whitey“ nie ein kommerzieller Erfolg geworden und sein Hauptdarsteller Günther Kaufmann in diesen Tagen nur deshalb in den Schlagzeilen, weil er vor Gericht eine Falschaussage machte, um seine Frau vor einer Gefängnisstrafe wegen Mordes zu schützen.

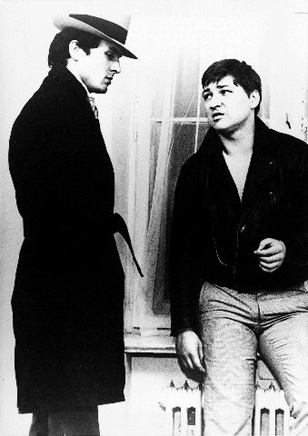

Lommel und Fassbinder in "Liebe ist kälter als der Tod"

Peter Schamoni, den Lommel davon überzeugte, „Daniel, der Zauberer“ zu produzieren, reagierte zumindest anfangs noch skeptisch, ließ sich aber dann – wie nicht anders zu erwarten – auf das Abenteuer ein. Hatte er ernsthaft mit einem kommerziellen Erfolg gerechnet? Und falls – welche Wichtigkeit nahm dieser Gedanke bei ihm ein?

|

Peter Schamoni drehte 13 Kurzfilme (die meisten davon für den Wettbewerb der „Oberhausener Kurzfilmtage“ nominiert), bevor er sich mit „Schonzeit für Füchse“ an seinem ersten Spielfilm versuchte. 1967 produzierte er den Gassenschlager „Zur Sache, Schätzchen“ und bescherte Hauptdarstellerin Uschi Glas damit ein lebenslanges Image, von dem sie bis heute (trotz zeitbedingter Alterung) nicht losgekommen ist. An „Deine Zärtlichkeit“ (1969) wirkte außer den Darstellern Ulli Lommel und Bernhard Wicki auch Kameramann und Fassbinder-Entdeckung Michael Ballhaus mit (der heute zur Weltspitze seiner Zunft gehört und mit mehreren Oscars dekoriert wurde). Filmpreise gab es auch für „Frühlingssinfonie“ (1983), unter anderem für Hauptdarstellerin Nastassja Kinski und Regisseur Peter Schamoni selbst. Herbert Grönemeyer, der auch mitspielte, ging leer aus. Zahlreiche Dokumentationen über Maler wie Max Ernst, Friedensreich Hundertwasser, die Künstlerin Niki de Saint Phalle oder Kaiser Wilhelm II („Majestät brauchen Sonne“) runden Schamonis Schaffen ab.

Peter Schamonis sicherlich überragendste Verdienst ist jedoch vielleicht die Vorbereitung und Mitunterzeichnung des „Oberhausener Manifests“ im Jahre 1962. Dieses Manifest prägte die deutsche Filmlandschaft entscheidender als das „Dogma“ der Skandinavier – es läutete die Geburt des „Neuen deutschen Films“ ein. Die Deutschen standen damals noch völlig unter dem Einfluss der Heimat- und Spaßkomödien der fünfziger und sechziger Jahre, mit denen sie sich ihr Wirtschaftswunder beschönigten und das Trauma des dritten Reichs und seine Folgen endgültig in den hintersten Ecken des völkischen Kollektivbewusstseins verscharrten. „Leistung“ hieß nun – endlich wieder positiv besetzt - die Parole, und die Reihen wurden wieder fest hinter dem Staatsapparat geschlossen. Und wer was leistet, der darf sich schließlich auch amüsieren, n’est-ce pas? Und wer denkt beim Amusement schon gerne nach...

Filmschaffende wie Volker Schlöndorff (Auslands-Oscar für „Die Blechtrommel“), Alexander Kluge, Werner Herzog, Margarethe von Trotta, Rainer Werner Fassbinder – und eben Peter Schamoni, die taten es. Und sie schufen Ende der sechziger Jahre Filme, die immer die deutliche Handschrift ihrer Regisseure aufwiesen. Politisch motiviert waren diese häufig, couragiert, dramatisch, engagiert, und damit so ganz andere Kost, als die Massen (und ihre Medien) bislang gewöhnt waren.

|

||||||||

Online-Magazin Im Endeffekt Ausgabe 4 · © 2004 danielwelt.de · Email info@im-endeffekt.net · Impressum